Sanggar Kukuruyuk: Dedikasi I Made Taro Melestarikan Satua dan Permainan Tradisional di Era Digital

Di tengah gempuran modernisasi dan digitalisasi, suara-suara kearifan leluhur seringkali teredam, bahkan nyaris hilang. Namun, di Pulau Dewata, ada seorang sosok yang dengan gigih dan penuh cinta menjaga obor tradisi tetap menyala terang: I Made Taro. Dijuluki sebagai "Bapak Dongeng Bali", beliau bukan hanya seorang pendongeng biasa, melainkan seorang maestro yang mendedikasikan hidupnya untuk mengemas kembali satua (dongeng), lagu anak-anak tradisional, dan permainan tradisional Bali agar tetap lestari dan dicintai oleh generasi penerus. Kisah perjuangannya, terutama melalui pendirian Sanggar Kukuruyuk, adalah sebuah ode tentang pelestarian budaya yang inspiratif.

Sanggar Kukuruyuk hadir sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Dengan menghadirkan dongeng serta permainan rakyat dalam format yang interaktif dan menyenangkan, sanggar ini mampu menjadi alternatif edukasi kreatif di era digital, di mana anak-anak sering lebih akrab dengan gawai daripada kearifan lokal. Pada tahun 1939 di Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Karangasem, lahirlah I Made Taro seorang tokoh dan penggiat dongeng yang telah mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan tradisi lisan Bali. Sanggar Kukuruyuk tidak memiliki tempat pertunjukan tetap, melainkan lebih sering hadir dalam berbagai kegiatan pendidikan dan budaya. Mereka aktif masuk ke sekolah-sekolah dasar melalui kegiatan ekstrakurikuler, serta tampil dalam beragam event seperti Rare Bali Festival di Taman Budaya Bali, workshop permainan tradisional untuk guru PAUD/TK di Denpasar, maupun pertunjukan dongeng di situs budaya seperti Pura Samuan Tiga. Dengan model ini, sanggar mampu menjangkau anak-anak secara langsung dalam suasana belajar maupun perayaan budaya. Adapun kantor pusat Sanggar Kukuruyuk berada di Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, yang berfungsi sebagai basis administrasi dan koordinasi kegiatan.

Penuturan Dongeng kepada anak anak (sumber: koleksi pribadi)

Tekad untuk menyelamatkan warisan budaya itu akhirnya terwujud dalam bentuk fisik: Sanggar Kukuruyuk. Didirikan pada tanggal 15 Juni 1979, nama "Kukuruyuk" sendiri memiliki makna filosofis yang mendalam. Layaknya suara ayam jago yang berkokok di pagi hari, Kukuruyuk menjadi simbol semangat baru, optimisme, dan harapan untuk membangun generasi yang lebih baik, generasi yang tetap terhubung dengan akar budayanya.Nama “Kukuruyuk” dipilih karena identik dengan suara ayam jantan yang membangunkan dan memberi semangat di pagi hari. Tidak berhenti pada dongeng, I Made Taro juga menghidupkan kembali berbagai permainan tradisional Bali. Baginya, permainan rakyat bukan sekadar hiburan, tetapi juga sarana membangun karakter, melatih kecerdasan, serta memperkuat ikatan sosial antar anak-anak. Di Sanggar Kukuruyuk, permainan seperti meong-meongan mengajarkan tentang kerjasama, tajog melatih keseimbangan dan ketelitian, sementara permainan kelompok lain menumbuhkan rasa kebersamaan. Lewat cara ini, anak-anak belajar nilai-nilai hidup tanpa harus duduk kaku di dalam kelas.

Pementasan Permainan Tradisional Meong Meongan (sumber: koleksi pribadi)

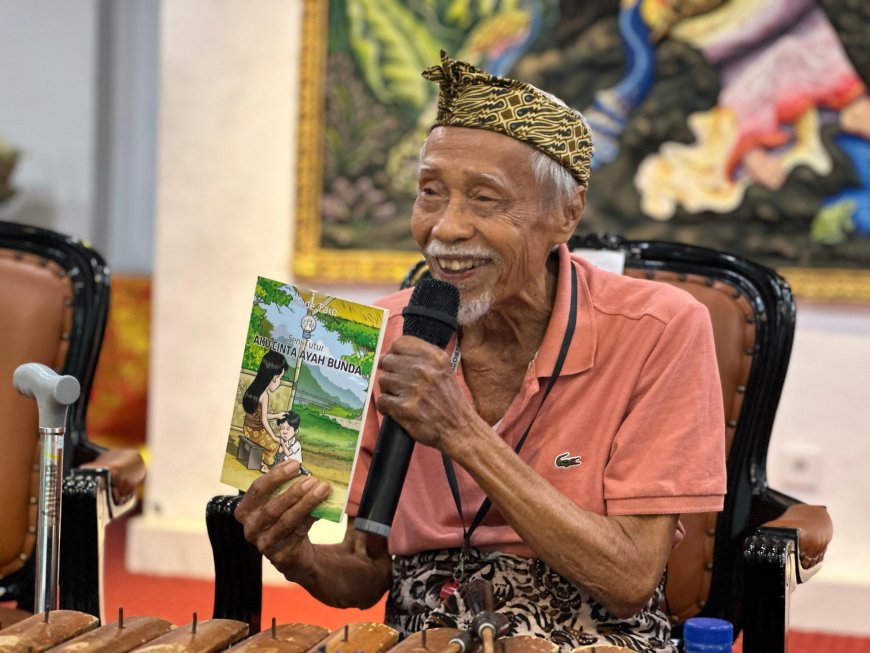

Salah satu keistimewaan I Made Taro adalah kemampuannya mengemas satua Bali agar tetap menarik dan relevan. Ia tidak hanya menuturkan dongeng apa adanya, tetapi juga menyelipkan pesan moral, filosofi hidup, serta nilai kearifan lokal yang kontekstual dengan zaman modern. Dongeng yang ia bawakan selalu memaknai tentang pentingnya menjaga alam, saling menghormati, hingga hidup rukun dalam masyarakat. Tidak jarang ia memodifikasi gaya bertutur agar lebih interaktif, membuat anak-anak merasa terlibat langsung dalam jalannya cerita. Dengan demikian, satua tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media pendidikan karakter yang efektif. Selain itu, I Made Taro juga aktif menulis dan mendokumentasikan satua Bali. Melalui buku-buku karyanya, dongeng-dongeng tradisional yang dulunya hanya beredar dari mulut ke mulut kini bisa dibaca dan dipelajari oleh generasi mendatang. Inilah bentuk nyata pelestarian budaya yang tidak hanya mengandalkan tradisi lisan, tetapi juga media tertulis. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 30 buku dan menghimpun sekitar 200 permainan tradisional serta 225 lagu anak, menjadikannya seorang maestro dokumentator budaya.

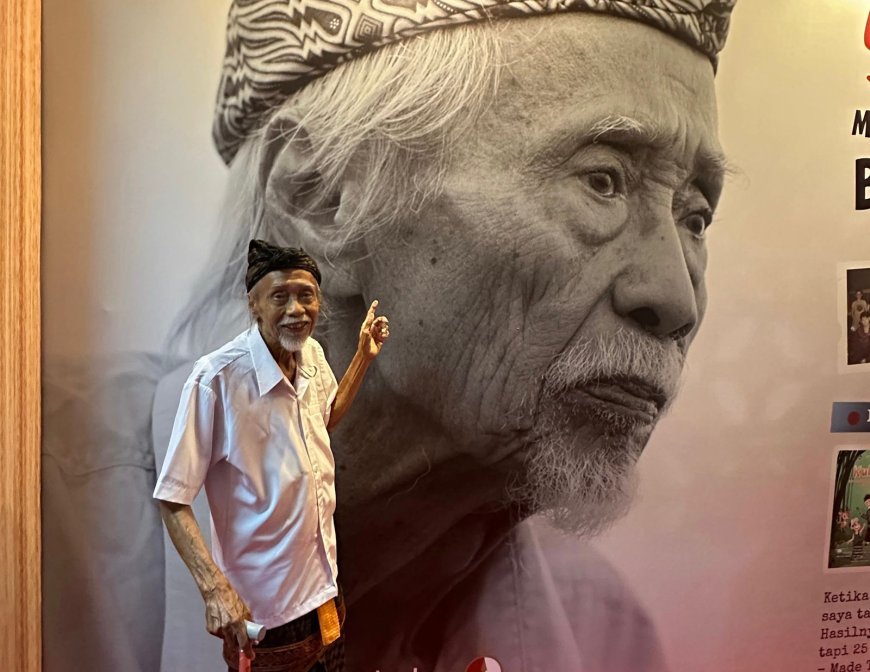

Sosok Made Taro, Maestro Sastra Bali (sumber: koleksi pribadi)

Dedikasi I Made Taro telah membuahkan banyak penghargaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia pernah menerima Penghargaan Satyalancana Kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia, serta berbagai penghargaan lain atas jasa-jasanya dalam pelestarian budaya dan pendidikan berbasis kearifan lokal. Prestasinya diakui secara nasional ketika ia dianugerahi gelar Maestro Tradisi Lisan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata pada 2008 dan menerima anugerah Kebudayaan Presiden RI pada 2009. Penghargaan bergengsi lainnya, seperti Penghargaan Sastra Rancage (2005) dan Lifetime Achievement Award dari Ubud Writers & Readers Festival (2019), semakin mengukuhkan posisinya sebagai pilar pelestari budaya. Selain aktif mendongeng, ia juga produktif menulis. Beberapa karyanya yang terkenal antara lain Bawang dan Kesuna (1997), Randu dan Sahabatnya (2002), dan Balingkang (Grasindo, 2004). Lewat karya-karya tersebut, ia berhasil memindahkan tradisi lisan ke dalam bentuk tulisan, sehingga bisa dipelajari lintas generasi dan lintas daerah.Lewat karya-karya itu, ia berhasil memindahkan tradisi lisan ke dalam bentuk tulisan, sehingga bisa dipelajari lintas generasi dan lintas daerah.

I Made Taro dan anaknya pada pementasan permainan tradisional (Sumber: koleksi pribadi)

Lebih dari sekadar penghargaan dan karya, warisan terbesarnya adalah semangat yang ia tanamkan pada generasi muda: mencintai budaya sendiri. Pada era gawai dan permainan digital, keberadaan tokoh seperti I Made Taro menjadi sangat penting. Ia menunjukkan bahwa budaya tradisional bukanlah sesuatu yang usang, melainkan bisa dihidupkan kembali dengan cara kreatif sehingga tetap relevan. Berkat perjuangannya, satua dan permainan tradisional Bali kini bukan hanya menjadi kenangan, tetapi bagian nyata dari pendidikan budaya bagi anak-anak. Generasi muda Bali dapat tumbuh dengan mengenal, mencintai, dan melestarikan kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Yang paling mengagumkan, di usianya yang lanjut, semangatnya tak pernah pudar. Ia masih aktif membina anak-anak dan guru-guru, membuktikan bahwa perjuangan melestarikan budaya adalah karya sepanjang hayat.