Sejarah Aksara Bali

Sejarah aksara Bali berawal dari pengaruh aksara India yang masuk melalui Pallawa dan Dewanagari. Perkembangannya melalui fase Pallawa, Bali Kuna, Majapahit, hingga aksara Bali modern. Fungsi aksara Bali meliputi bidang keagamaan, sastra, dan administrasi tradisional, serta kini hadir di ranah digital. Peran tokoh sejarah dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan aksara Bali. Pelestariannya wajib terus dilakukan agar warisan budaya ini tetap lestari di masa depan.

Sejarah aksara Bali memperlihatkan perjalanan panjang yang sarat dengan nilai budaya dan identitas masyarakat Bali. Aksara ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media pelestarian ilmu pengetahuan, sastra, dan nilai-nilai religius. Lebih dari itu, aksara Bali memiliki kedudukan istimewa karena dipandang sakral dan dipercaya memiliki kekuatan magis dalam praktik keagamaan Hindu Bali. Oleh sebab itu, kajian mengenai sejarah aksara Bali sangat penting untuk memahami akar peradaban masyarakat Bali.

Sarana Pra Sarana Menyurat Lontar (Sumber Foto: Koleksi Pribadi)

Secara historis, aksara Bali berasal dari perkembangan aksara India. Menurut Pedoman Pasang Aksara Bali (2002), aksara tertua di India adalah Karosti yang kemudian berkembang menjadi Brahmi. Dari Brahmi lahir berbagai turunan, termasuk Dewanagari di India Utara yang dipakai untuk menuliskan bahasa Sanskerta, serta Pallawa di India Selatan untuk bahasa Pallawa. Kedua aksara ini kemudian masuk ke Nusantara seiring penyebaran agama Hindu dan Buddha. Bukti tertua penggunaan aksara India di Indonesia adalah prasasti Yupa di Kutai, Kalimantan Timur, yang beraksara Dewanagari. Di Bali, jejak awal ditemukan pada stupa kecil di Pura Penataran Sasih, Pejeng, yang menggunakan aksara Pradewanagari atau Siddhamatrka. Bukti penting lainnya adalah Prasasti Blanjong di Sanur tahun 913 M yang dikeluarkan oleh Raja Sri Kesari Warmadewa, memuat tulisan ganda dengan aksara Dewanagari dan Bali Kuna.

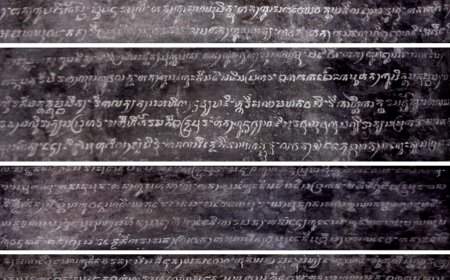

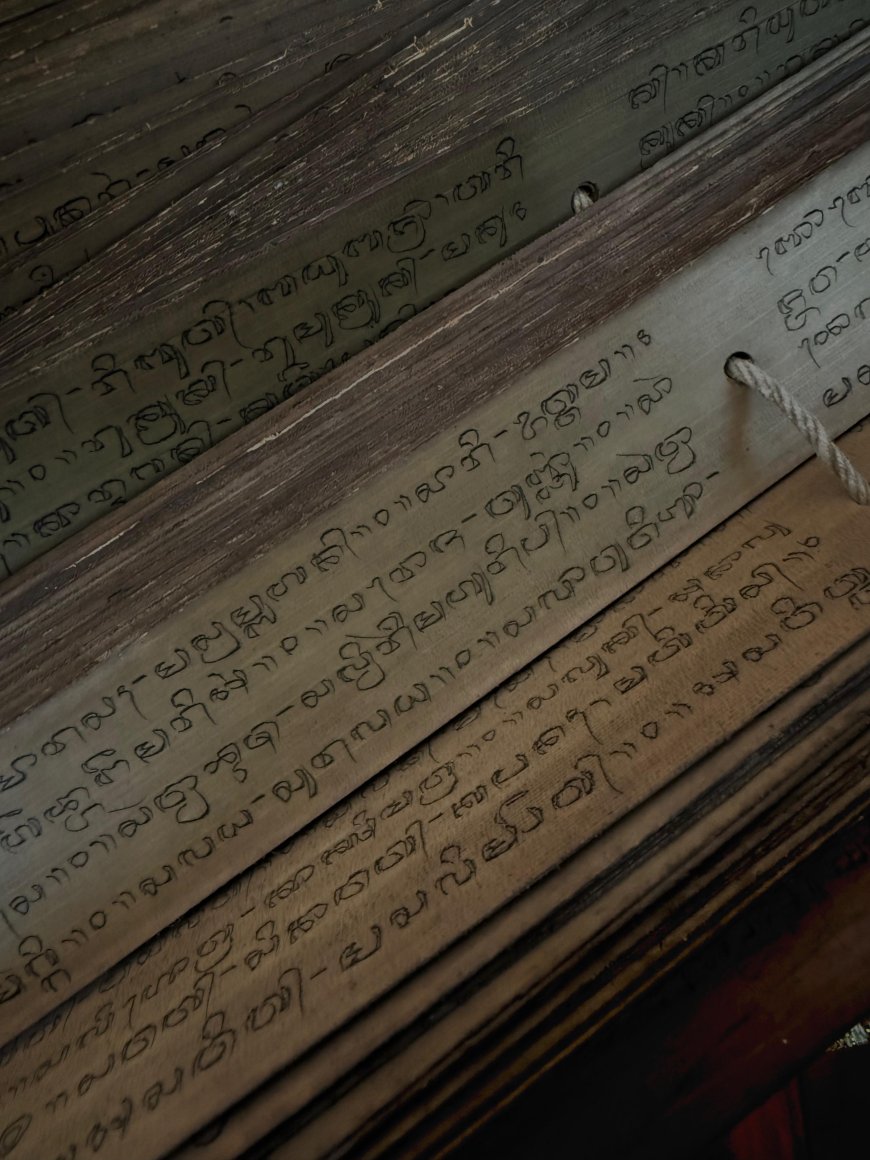

sesuratan aksara bali di Lontar tahun 1950an (Sumber Foto: Koleksi pribadi)

Perkembangan aksara Bali berlangsung melalui beberapa fase. Pada masa awal, aksara Pallawa dari India Selatan berkembang menjadi bentuk Semi Pallawa yang kemudian melahirkan aksara Kediri Kwadrat. Dari aksara ini lahirlah aksara Jawa dan aksara Bali. Sekitar abad IX–X, aksara Bali Kuna mulai digunakan dalam prasasti-prasasti kerajaan dengan bentuk yang sederhana namun masih kental pengaruh Pallawa. Memasuki masa Majapahit dan Bali Pertengahan, terjadi interaksi erat antara aksara Jawa dan aksara Bali, meski aksara Bali tetap mempertahankan ciri khasnya berupa bentuk membulat. Seiring berjalannya waktu, aksara Bali berevolusi menjadi aksara Bali modern yang kita kenal sekarang. Standardisasi dilakukan melalui Pasamuhan Agung Basa Bali tahun 1957, 1963, dan 1973. Kemudian, Dinas Kebudayaan Provinsi Bali menyusun Pedoman Pasang Aksara Bali pada tahun 1997 yang diperbarui tahun 2002 sebagai dasar resmi penulisan.

Lontar kuno dengan pengutik (Sumber Foto: Koleksi Pribadi)

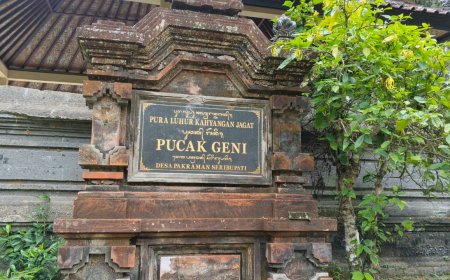

Aksara Bali memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari bidang keagamaan untuk penulisan lontar, mantra, dan teks suci, hingga sastra seperti kakawin, kidung, dan geguritan. Dahulu digunakan dalam administrasi tradisional seperti prasasti, kini aksara Bali kembali hadir di papan nama, dokumen resmi, hingga media digital berkat dukungan Unicode. Pelestariannya dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal, kurikulum muatan lokal, pedoman resmi pemerintah, serta pemanfaatan teknologi yang memungkinkan penggunaannya di komputer dan telepon pintar